Bioakustik-Workshop BatPi

Detektortechnik und Datenauswertung

18.-19. April 2026 in der Zitadelle Jülich, Kreis Düren, NRW

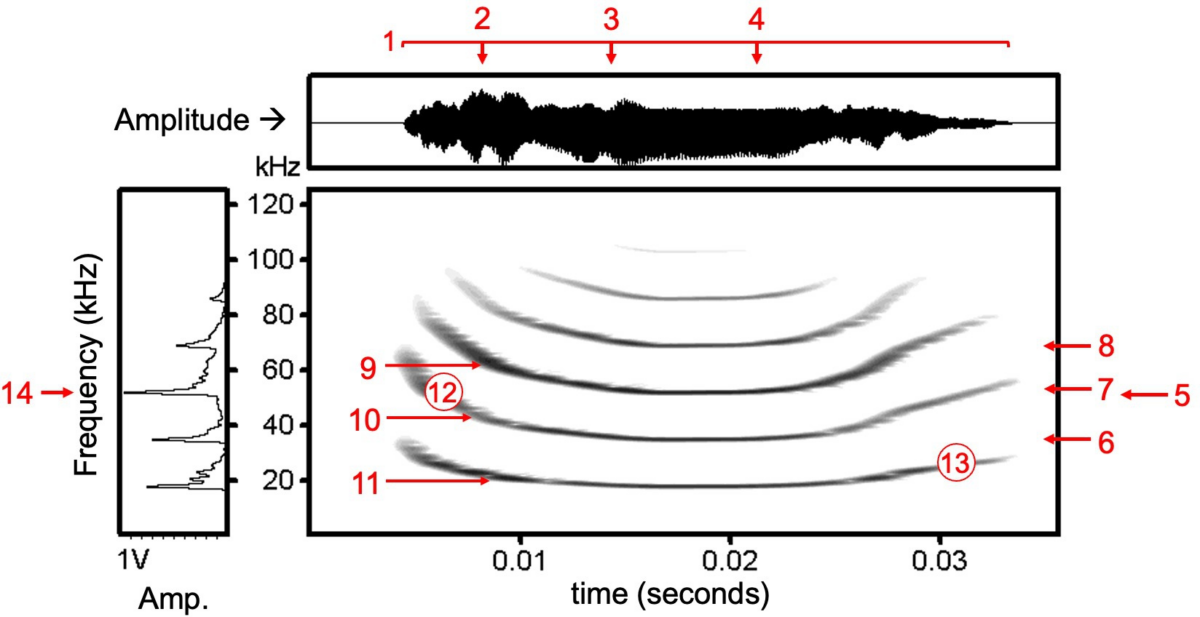

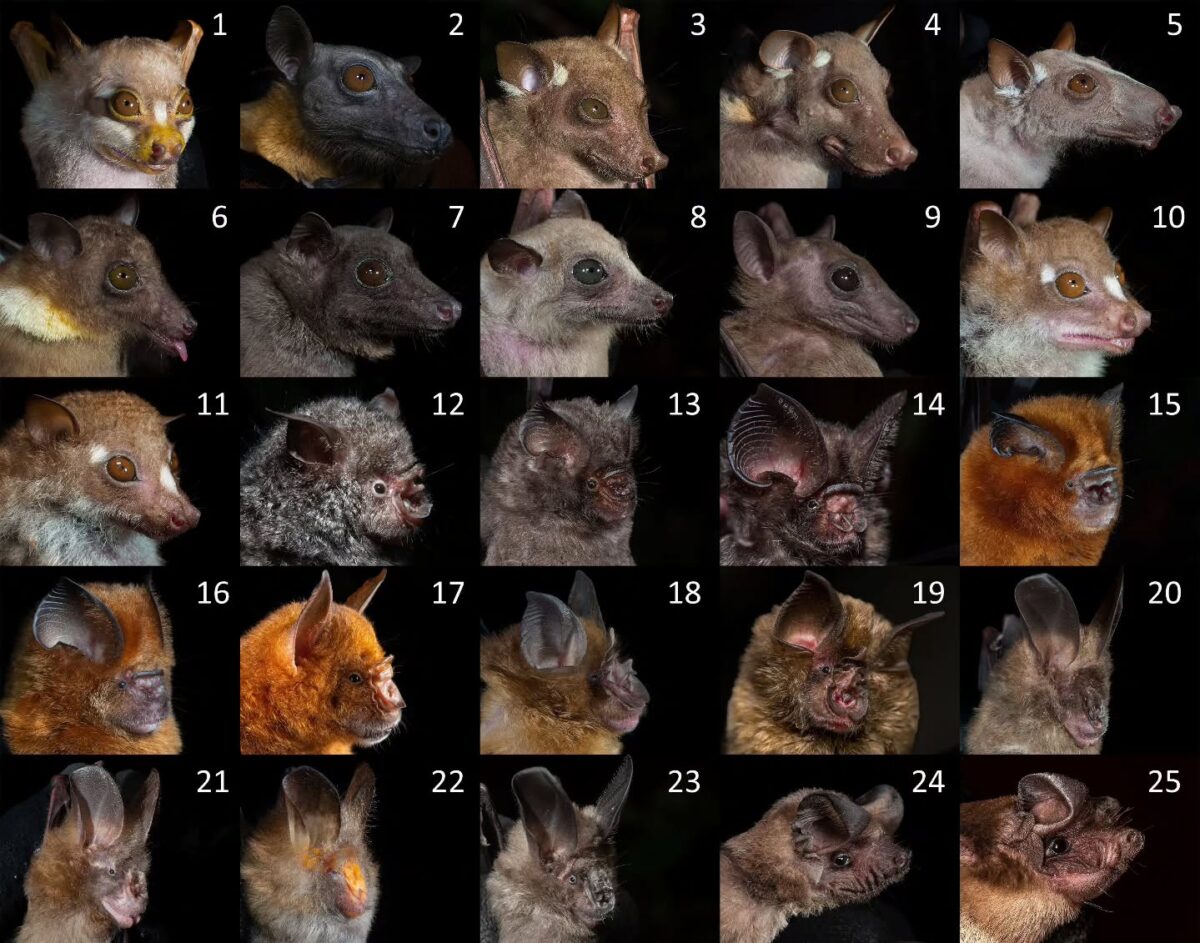

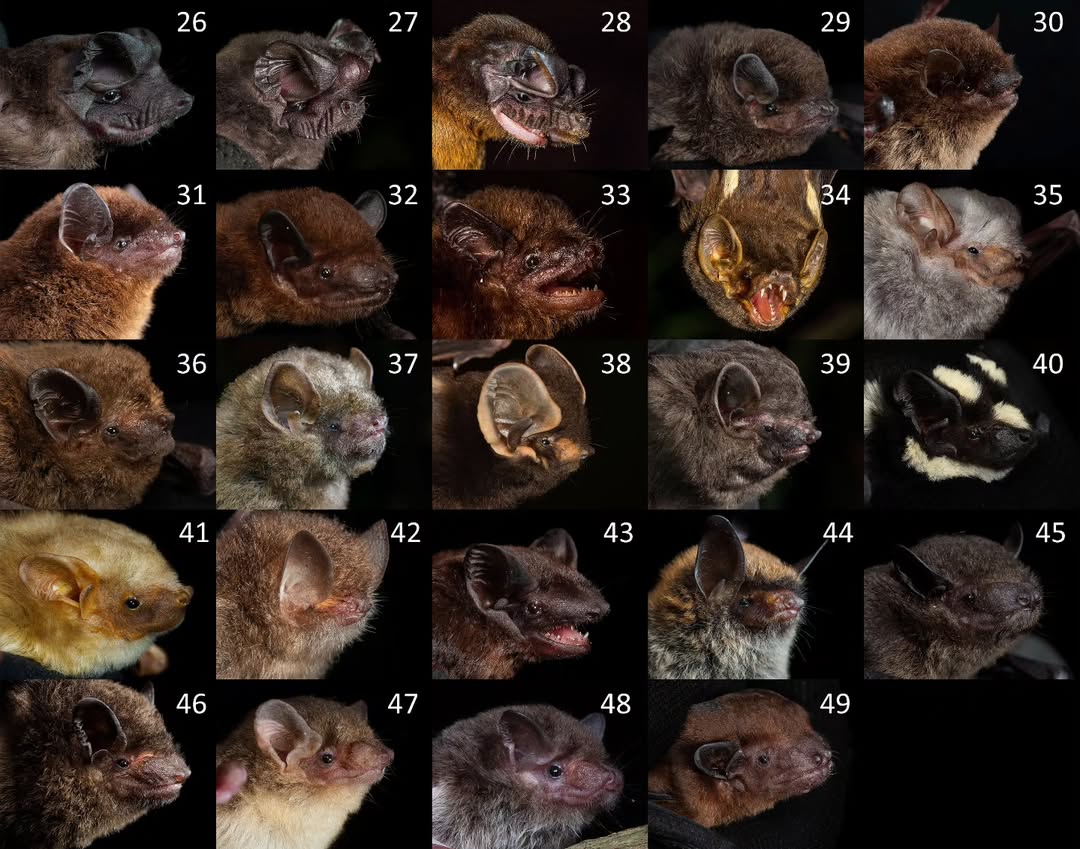

Die akustische Erfassung stellt eine zentrale Methode in der Erforschung und dem Monitoring von Fledermäusen dar. Der Workshop vermittelt theoretische und methodische Grundlagen der Fledermaus-Bioakustik und kombiniert diese mit dem praktischen Aufbau und Einsatz eines BatPi-basierten Echtzeit-Detektors (www.bat-pi.eu, Selbstbau auf eigene Kosten, Materialliste wird nach Anmeldung per E-Mail zugeschickt). Im theoretischen Teil werden die biologischen und physikalischen Grundlagen der Echoortung und die relevanten akustischen Parameter von Fledermausrufen behandelt. Außerdem werden gängige Detektionsverfahren (Heterodyn, Time Expansion, Full Spectrum) vergleichend diskutiert.

Der praktische Teil umfasst den Aufbau und auf Wunsch auch den Bau eines BatPi-Systems mit Installation und Konfiguration der Software. Anschließend wird ein praxisnaher Gerätevergleich die Aufnahme- und Datenqualität betrachten. Während der Abendexkursion besteht die Möglichkeit eigene Detektoren vor Ort zu erproben. Am zweiten Tag erfolgt die Einführung in eine neue Auswertungssoftware mit KI und das Handling kleiner und großer Datenmengen.

Der Workshop ist ausdrücklich auf die praktischen Erfahrungen mit Detektoren und Software ausgerichtet. Das Mitbringen eines eigenen Detektors und für den Bau des BatPi-Detektors neben den erforderlichen Bauteilen auch das Mitbringen eines Notebooks mit Windows 10/11 (bitte Administratorpasswort für die Installation von Software wie z.B. BatPi nicht vergessen) und für eine Analyse von Daten wünschenswert.

Schwerpunkte:

Bioakustik der Fledermäuse Akustische Detektionstechniken in der Fledermausforschung Aufbau und Bau eines Fledermausdetektors „BatPi“ -Systems (Selbstbau auf eigene Kosten, Materialliste wird per E-Mail nach Anmeldung zur Verfügung gestellt.) Datenanalyse und ihre Grundlagen, Umgang mit großen Datenmengen Auswertung mittels KI, Interpretation und methodische Grenzen. Vor Ort Erprobung von Detektoren und Software, Analyse eigener Daten mittels KI.

Zielgruppe:

Fledermausbegeisterte in Arten- und Naturschutz, Forschung, etc.

Voraussetzungen:

Grundkenntnisse zur Biologie der Fledermäuse, technisches Verständnis ist wünschenswert. Programmierkenntnisse sind nicht erforderlich.

Termin:

18.4.2026 / 19.4.2026, (Wochenende)

Ort:

Zitadelle Jülich, Kreis Düren, NRW (genauer Ort des Workshops wird nach der Anmeldung bekannt gegeben)

Leitung:

NABU Kreisverband Düren e.V., AK Fledermausschutz Aachen, Düren, Euskirchen (NABU/ BUND / LNU)

Teilnahmegebühr:

50 € ohne Übernachtung/Verpflegung; Getränke und Gebäck/Kuchen werden in den Pausen gestellt). Die Übernachtung muss selbst organisiert werden. Mittag- und Abendessen kann in umliegenden Restaurants und Gaststätten erfolgen.

Anmeldung:

über Anmeldebogen anmeldeformular-batpi-akustik-workshop-final.pdf an admin@bat-pi.eu

Übernachtungsmöglichkeiten und Möglichkeiten zur Verpflegung finden Sie unter

https://www.juelich.de/lw_resource/datapool/_items/item_3164/gastronomie_unterkuenfte.pdf

Teilnehmerzahl ist auf 20 Personen begrenzt, unter einer Mindestanzahl von 10 Anmeldungen findet der Workshop nicht statt.

Zusagen erfolgen nach Eingang der Anmeldungen.

Bitte beachten:

Für die Teilnahme an der Abendexkursion ist geeignete Kleidung und festes Schuhwerk sowie eine Taschenlampe bzw. Stirnlampe (gerne Rotlicht) erwünscht.